Las comunidades indígenas como sujetos de derecho y atención preferencial de las políticas públicas.

El artículo 9° de la Constitución potosina, sus leyes reglamentarias y la legislación secundaria son claras y directas al reconocer a las comunidades indígenas, su calidad como sujetos de derecho público y como tal su papel como sujetos activos de atención de las políticas públicas y sus programas. En las comunidades indígenas se deposita el capital social e histórico, desde el cual será confiable y efectivo un cambio democrático.

Efectivamente, una virtud de la legislación potosina en la materia se deriva del hecho de que las nuevas disposiciones legales del 2003 a la fecha se han centrado en el reconocimiento de las prácticas culturales (sociales,

económicas y políticas) que son compatibles con el respeto a los derechos humanos y de la mujer.

Explícitamente se ha reconocido que la población indígena se encuentra sujeta a condiciones de pobreza y vulnerabilidad inaceptables, que son el producto de una desigualdad histórica que se ha vuelto estructural. Situación que exige ser corregida para ir generando las condiciones propias de un desarrollo con justicia y democracia, así como con la generación de instrumentos que permitan implementar con certeza y eficacia las políticas y proyectos destinados a los pueblos y sus comunidades. En esa dirección es que se ha generado una alianza con las instituciones y centros académicos de alto nivel, para buscar su coadyuvancia en la búsqueda de soluciones. El Colegio de San Luis, con un trabajo en campo que duró un lustro, generó un Padrón de Comunidades Indígenas del Estado, mismo que permitió identificar plenamente a cada comunidad como sujeto de derecho. Valga referir que se trata del primer Padrón de Comunidades Indígenas del País y con ello se resolvió el principal problema que era determinar quiénes eran los titulares de derechos y obligaciones, y con ello los sujetos de derechos válidos de la Ley Indígena en la Entidad.

El estado de San Luis Potosí tiene una ubicación geográfica estratégica dentro del territorio nacional, pues al ubicarse en el Centro-Norte de México cuenta con grandes posibilidades de desarrollo a partir de su cercanía con vías de comunicación, con las principales ciudades y con la propia frontera de los Estados Unidos de América.

Esta ubicación geográfica, además de la diversidad de climas y orografía, favorecen la existencia de importantes recursos naturales que han hecho posible la subsistencia humana en este territorio. También es de hacer notar

que esas mismas condiciones, además de las características y fenómenos que ocurren en el contexto nacional, han propiciado el florecimiento de centros de población urbana y rural muy bien arraigados, pero también el desplazamiento o el arribo de personas, familias o colectividades, en distintas épocas.

Actualmente, México cuenta con una población Hablante de Lenguas Indígenas (HLI) de 6 millones 913 mil 362 personas, según resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, y el estado de San Luis Potosí ocupa el noveno lugar, con un total de 231 mil 213 personas HLI, lo que representa el 8.6% de la población total de la Entidad, solo por debajo de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán 1.

De esta población total, 114 mil 905 son hombres y 116 mil 308 son mujeres, por lo que se mantiene una proporción más o menos estable, con respecto al Censo 2010. No obstante, es importante destacar el fenómeno de disminución de la población HLI entre 2010 y 2020, pasó de 256 mil 468 a 231 mil 213, es decir, una diferencia negativa de 25 mil 255 personas.

Esta tendencia a la baja se debe principalmente al fenómeno de la migración, ya que desde el periodo 2000 al 2010, ya se presentaba una disminución en el número de HLI, por el contrario, la tendencia nacional es creciente en ambos periodos. Asimismo, puede identificarse la misma tendencia ascendente en la mayoría de los estados del País, inclusive en aquellos con población indígena atraída de otras regiones, como el caso de Nuevo León, lugar de destino de la mayoría de la población que emigra de la región de las Huastecas.

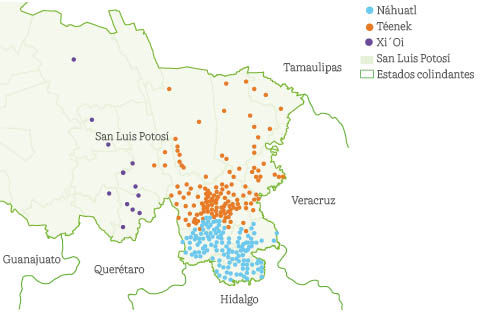

El universo de lenguas indígenas en el Estado es muy extenso, sin embargo, se identifican diez grupos etnolingüísticos predominantes, que cuentan con 100 hablantes o más. Por orden de número de hablantes, se ubica el náhuatl con 121 mil 079 (52.3%), tének o huasteco con 95 mil 259 (41.2%), mientras que el xi’oí/xi’iuy o pame cuenta con 11 mil 579 hablantes, es decir el (5%), respecto al total estatal. Los otros idiomas indígenas con una cantidad de hablantes que va de los 100 a los 386, en orden descendente son el otomí, mixe, mazahua, mixteco, zapoteco, tarasco o purépecha y maya.

La distribución de las lenguas indígenas en el Estado es compleja, pues debido a la historia y a la dinámica de sus regiones, las fronteras o límites de una región cultural no necesariamente son los límites lingüísticos de la misma.

La población hablante de la lengua náhuatl se encuentra mayoritariamente en la región Nahua al sureste de la Entidad, pero hay una cantidad importante de hablantes de este idioma en municipios mayoritariamente hablantes de tének (Huehuetlán, Tancanhuitz y Tampamolón Corona), mientras que el resto de los hablantes de ese idioma se localiza en casi todos los municipios de San Luis Potosí.

En cuanto a la autoadscripción, el Censo de Población y Vivienda, 2020 del INEGI, arroja un total de 545 mil 491 personas que se autoidentifican como de origen indígena, es decir el 20.3% de la población total. Esto significa que uno de cada cinco potosinos tiene este origen, y bajo esa condición, también debería ser equivalente toda consideración y acción gubernamental. La distribución de la población por autoadscripción para

cada región del Estado corresponde con la distribución por HLI, aunque por lo regular representa casi el doble, es decir, la población HLI en el Estado es solo la mitad de la que se reconoce como de origen indígena.

El territorio potosino se divide políticamente en 58 municipios y geográficamente en cuatro regiones: Altiplano, Centro, Media y Huasteca.

En cada región de la Entidad ocurren fenómenos sociales, climatológicos y culturales muy distintos, además de que los procesos históricos también han dejado una huella muy particular en cada una de estas zonas, por lo que es pertinente abordar el análisis de estas condiciones de manera diferenciada.

También, la densidad y diversidad lingüística y cultural de San Luis Potosí se puede identificar mejor al regionalizar el territorio, pues es notable la concentración de la población indígena en los municipios que históricamente han tenido esta presencia. La zona oriente de la Entidad, que abarca las regiones Media y Huasteca, comprendida por

23 municipios, muestra la predominancia de los pueblos Xi’iuy o Pame, Tének o Huasteco y Nahua, mientras que, en la región Centro, la capital del Estado concentra una población indígena urbana en crecimiento.

El Altiplano es una región con características muy distintas y diversas, pues se caracteriza por una población indígena baja, pero con una presencia regular de peregrinos del pueblo Wixárika en tránsito por lo que ellos

denominan su territorio cosmogónico. Ese territorio abarca porciones de los municipios de Villa de Ramos, Salinas, Santo Domingo, Charcas y Catorce, pero según el estado y la comunidad de origen de estos, suelen extender ese territorio a ciertas áreas de los municipios de Moctezuma, Vanegas, Matehuala y Villa de la Paz.

Esta distribución geográfica de las poblaciones indígenas en la Entidad puede identificarse en el siguiente mapa, que incluye a los municipios con baja presencia indígena ubicados sobre todo en las regiones Huasteca y

Media.

Fuente. Elaboración propia con base en el Padrón y Actualización de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí (2010 y 2015).

En el mismo anexo, puede identificarse, además, la población que se autoadscribe como indígena a nivel estatal y municipal, dato que resalta de manera importante, ya que el 20.3% de las y los potosinos se autoidentifica como de origen indígena, esto es 545 mil 491 personas, destacando los municipios con mayor número de HLI también como los de mayor proporción y densidad de personas que se autoadscriben con este origen.

Esta población se encuentra asentada en casi todo el territorio del Estado, aunque predomina en las regiones indígenas rurales tradicionales. De igual forma, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) cuenta con 419 comunidades indígenas registradas como sujetos de derecho público 2 dentro del Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, que corresponde con las estructuras agrarias y de asentamientos de poblaciones estructuradas y organizadas de acuerdo con sus sistemas normativos.

También es posible identificar a la población que se considera como afrodescendiente, que en el Estado llega a 55 mil 337 personas. A pesar de que es una población minoritaria, es muy importante hacerla visible e iniciar estrategias de atención, ya que ello correspondería con las recientes reformas normativas federales en materia de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Según la fuente oficial de consulta sobre nombres de pueblos indígenas y lenguas indígenas pueden encontrarse diferencias.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí establece al respecto en su artículo 9o: “El Estado de San Luis Potosí tiene una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Reconoce la existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos Nahuas, Teének o Huastecos, y Xi ́oi o Pames, así como la presencia regular de los Wirrarika o Huicholes.”

En el caso de la fuente estadística sobre los idiomas indígenas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere la siguiente denominación: pame, náhuatl, huasteco y huichol.

Para el caso de la clasificación de los idiomas indígenas en México y su uso recomendado, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), clasifica estas lenguas en base a las 11 familias lingüísticas existentes y recomienda el nombre en español de los idiomas indígenas para la población hispanohablante con el fin de facilitar la pronunciación de esa denominación. También aclara las diferencias o variantes regionales de las autodenominaciones (la forma o término que es utilizado por los propios hablantes de esas lenguas para auto nombrarse). Para el caso de San Luis Potosí, se establece la siguiente clasificación 3.

Tabla 7. Clasificación de los idiomas indígenas en San Luis Potosí

Fuente: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Diario Oficial de la Federación,enero 2008.

1INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Recuperado en fecha del 25 de febrero del 2022 en: https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/#Tabulados.

2Incluye las comunidades indígenas registradas y/o publicadas en el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí y su Actualización, ediciones 2010 y 2015, respectivamente. Así como, aquellas comunidades que han sido registradas en el “Libro de Gobierno” de forma posterior al año 2015.

3Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Diario Oficial de la Federación, 14 de enero del 2008. Recuperado en fecha febrero 25 de 2022 de: https://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf